- Détails

- Écrit par David Sicé

Coraline (2009)

Sorti aux USA le 6 février 2009.

Sorti en Angleterre le 8 mai 2009.

Sorti en France le 10 juin 2009.

Sorti en blu-ray français le 20 juin 2009 (1 blu-ray).

Sorti en blu-ray américain le 21 juin 2009 (multi-région 1 blu-ray, inclus la version anaglyphe 3D, quatre paires de lunettes en carton + 1 DVD bonus).

Sorti en blu-ray 3D américain le 4 juin 2011.

Sorti en blu-ray 3D français le 7 juin 2011.

De Henry Selick. Avec Dakota Fanning, Teri Hatcher, John Hodgman, Jennifer Saunders, Dawn French, Keith David, Robert Bailey Jr., Ian McShane. D'après le roman de Neil Gaiman.

Des mains métalliques aux doigts d’aiguille attrapent une poupée de chiffon représentant une petite fille avec une grande natte brune : elle dénoue la tresse, défait les coutures, éventre et vide la poupée, retourne la peau, accroche de nouveaux cheveux bleus, de nouveaux boutons aux yeux, et coud un joli imperméable jaune fluo…

Des déménageurs arrivent à la résidence du Pink Palace et apportent meubles et cartons, mais le pourboire misérable les déçoit. Parmi les témoins, un chat miteux s’empresse de suivre une jeune fille aux cheveux bleus et à l’imperméable jaune fluo. Celle-ci arrache une branche fourchue s’en va explorer le jardin abandonné aux plantes mortes, la route, et les lugubres collines proches. Comme elle entend un bruit et lance un caillou, c’est le chat qui miaule son déplaisir et comme elle s’enfuit, le chat la surprend à nouveau dans une espèce de petite carrière abandonnée où elle pensait trouver un puits. Soudain la foudre tonne et un motard au masque à tête de mort débarque. Comme il ôte son masque, le motard se révèle un garçon de son âge. Celui-ci la décrivant comme une sorcière de l’eau (une sourcière), elle se plaint de ne pas avoir trouvé le puits. En fait, le garçon lui fait remarquer qu’elle se tient sur la trappe pourrie qui recouvre le puits en question. Il s’étonne que sa grand-mère ait autorisé des gens avec enfants à s’installer au Pink Palace, car celle-ci l’avait toujours interdit. Il se présente comme Whyborn (Pourquoiténé), et comme la jeune fille se présente comme Coraline, il croit entendre Caroline, et lui fait remarquer que le bâton qu’elle tient vient d’un buisson irritant.

La grand-mère rappelle Whyborn, et Coraline rentre à la maison à cause de la pluie. Sa mère refuse qu’elle aille jouer dehors cause de la boue, elle lui remet la poupée que lui a laissé Whyborn (Whybie, pour les amis) – la poupée de chiffon à l’image de Coraline, il l’a trouvé, a trouvé que la poupée lui ressemblait et donc il lui a offerte. Sa mère est occupée, son père est occupé, et Coraline se retrouve à passer la journée pluvieuse à explorer la maison, et fait quelques découvertes déplaisantes, comme des insectes sur le mur de la douche, qu’elle écrase, ou le fait que la molette n’ouvre pas le robinet mais la douche et que l’eau qui coule est pleine de saletés. En voulant éteindre la lumière dans la petite salle de la chaufferie, elle fait sauter l’électricité, et son père perd tout son travail – Coraline se dépêche de s’éloigner. Puis comme elle explorait une pièce aux peintures kitch, elle constate que sa poupée n’est plus posée sur la chaise où elle l’avait laissée, mais à côté d’une porte miniature sur laquelle quelqu’un a posé le papier peint. Coraline supplie alors sa mère de lui trouver la clé de la petite porte, et en échange de tranquillité, sa mère lui trouve : elles ouvrent la porte avec une clé en forme de bouton, mais Coraline ne découvre qu’un mur à la place du passage qu’elle attendait.

Le soir, le menu du dîner fait de restes est parfaitement répugnant et Coraline refuse d’y toucher. Comme elle s’endort, sa poupée posée à côté de son lit, elle rêve que la porte s’ouvre et que des souris en sortent. Elle se réveille et découvre effectivement une souri près de son lit, qui l’entraîne en pépiant en direction de la porte miniature. Sauf que la porte miniature ne donne plus sur un mur, mais sur un tunnel bleuté, qui débouche sur un salon identique à celui que Coraline a quitté. Presque identique. Mais c’est l’odeur d’un succulent dîner qui attire son attention, et elle entend sa mère chanter dans la cuisine où elle prépare du poulet rôti. Sauf que ce n’est pas sa mère : c’est son Autre Mère, celle qui a des boutons à la place des yeux… Son Autre Mère, d’excellente humeur, lui demande alors d’aller chercher son Autre Père, car le dîner est prêt.

Donnez votre avis sur ce film en nous rejoignant sur le forum Philippe-Ebly.fr

***

- Détails

- Écrit par David Sicé

The Secret Of Moonacre (2009)

Sorti en Angleterre le 6 février 2009.

Sorti en France le 13 mai 2009.

Sorti aux USA le 12 août 2009.

Sorti en blu-ray américain le 21 septembre 2009.

Sorti en blu-ray français le 2 décembre 2009 (région B )

De Gabor Csupo, sur un scénario de Lucy Shuttleworth, Graham Alborough, d'après le roman "The Little White Horse" de Elizabeth Goudge. Avec Ioan Gruffudd, Dakota Blue Richards, Juliet Stevenson, Tim Curry, Augustus Prew, Natascha McElhone, Michael Webber, Andy Linden.

Tout public.

Lors de l’enterrement de son père à Londres, le colonel George Herbert Merryweather, la jeune Maria aperçoit un étrange jeune homme qui l’épie, au moment où elle déposait une rose sur la tombe de sa mère, Eliza Jane. Accompagnée de sa tante, Miss Heliotrope, Maria doit ensuite se rendre à la lecture du testament de son père, où elle apprend qu’ils ont tout perdu, car son père avait des dettes, ce que Maria refuse de croire. Cependant, son père lui a laissé un vieux livre poussiéreux : les chroniques de la vallée de Moonacre. Plus tard, dans sa chambre, la jeune fille commence à lire le livre…

Il était une fois une époque parfaite, il y a des siècles et des siècles, quand l’ancienne magie peuplait la vallée de Moonacre, il y avait une jeune femme dont la peau luisait comme les étoiles du ciel, et dont le cœur était aussi pur que le rayon de Lune. Son courage et sa bonté étaient tels, qu’elle était choyée par la Nature, comme si elle eut été sa propre fille. Et une nuit, elle lui fit un don qui devait changer à jamais le futur de la Vallée, des perles magiques. Et depuis cela, elle fut connue sous le nom de la princesse de la Lune. Dans la vallée, deux anciennes familles vivaient en paix. La princesse tomba amoureux de Wrolf Merryweather, et le père de la princesse leur offrit pour leur mariage un lion noir. Sir Wrolf offrit quand à lui une licorne née de l’écume des mers. Émue, la princesse révéla l’existence des perles et leur pouvoir de révéler la vérité du cœur des hommes. Mais le pouvoir des perles était si grand qu’elles pouvaient exaucer tous les souhaits – les bienveillants comme les maléfiques.

Le lendemain, Maria et sa tante quittent la maison familiale pour la maison de campagne de l’oncle de la jeune fille. Le voyage en fiacre n’est pas de tout repos : Miss Heliotrope a des remontées d’estomac, les branches basses fouettent leur cabine, et les trous de la route les font rebondir en tout sens. Une seule chose peut les apaiser selon Miss Heliotrope : la pratique de la dentelle française. Cela est presque vrai, jusqu’à ce que le fiacre se fasse attaquer par des bandits juste à l’entrée du domaine – et parmi eux, se trouve le garçon qui les épiaient à l’enterrement. Le fiacre passe cependant l’embuscade, et la grille de la porte empêche les bandits de les poursuivre. Une heure après, alors que la nuit est tombée, ils sont accueilli au manoir de Moonacre par Sir Benjamin. Près de la cheminée, Benjamin leur présente un énorme chien noir, Wrolf, selon lui capable de tuer en un éclair. Puis il escorte Miss Heliotrope et Maria à leurs chambres respectives, Maria se retrouvant dans une chambre en haut d’une tour opposée à celle de Miss Heliotrope, peu rassurée. Les murs de la chambre de Maria est entièrement décorée de magnifique fresques et le plafond représente un ciel d’étoiles brillantes.

Le matin, elle trouve un verre de lait et des petits gâteaux sur sa table de chevet, ainsi qu’une magnifique robe violacée marquée un L. Elle préfère cependant revêtir l’une de ses robes, et pressant le livre de son père contre son cœur, elle descend les escaliers, non sans apercevoir un portrait de la Princesse de la Lune. Or le livre est immédiatement confisqué par son oncle Benjamin, car selon l’homme, le livre appartient à sa bibliothèque, et le père de Maria n’avait pas le droit de le lui donner.

***

- Détails

- Écrit par David Sicé

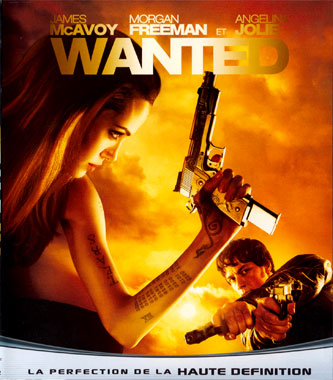

Wanted (2008), le blu-ray français de 2009 de chez UNIVERSAL.

Sorti en France le 16 janvier 2009 (multi-régions)

Sur le film : La première adaptation filmée d'une bande-dessinée de l'anglais Mark Millar, lequel a également commis Kick Ass 1 et 2 et King's Men et fondateur du magazine de bande-dessinée CLiNT. Soyons clair, Mark Millar a jusqu'à présent bâti son succès sur l'ultra-violence. Le lecteur stressé ou frustré va donc se retrouver dans le héros minable, auquel Millar va fournir toutes les justifications du monde pour commettre les pires atrocités sur les "coupables", ou assister aux pires atrocités perpétrés sur les "innocents". Wanted n'est pas si original, on sent que Millar a vu Fight Club et a copié collé jusqu'à la table Ikéa pour les premières scènes, puis s'est laissé emporté par son inspiration, parce que Millar et ses adaptateurs ne sont pas que des régurgitateurs de succès précédents comme on en voit tant de nos jours.

En revanche, Millar fait sûrement parti de cette légion d'auteurs qui, depuis l'Antiquité, prétendent que la Catharsis (purge des émotions malsaines du public par le spectacle du malsain) existe, alors qu'en réalité il n'y a qu'échange des rôles (le spectateur qui a peur de devenir victime préfère s'identifier au bourreau) et dressage à accepter l'inhumain. Alors que la doctrine chrétienne prétend à la rédemption (le pire des criminels aura toujours l'occasion de se racheter, voire de racheter tous les crimes de l'Humanité entière et de sauver toute l'Humanité), la doctrine de Millar serait plutôt celle du psychopathe perdant perdant (je fais aux autres le pire parce que même si je suis mauvais, les autres sont pires que moi), ou si vous préférez celle de la sauvagerie niveau cours de maternelle ou primaire : puisque l'autre le fait (tuer, violer, mutiler, torturer), j'ai le droit de le faire aussi. Bien sûr, le mot de la fin est que mieux vaut l'anarchie et l'auto-justice (je décide moi si les autres peuvent mourir ou pas) que tout autre système forcément corrompu - l'ordre des tisserands tueurs dans Wanted.

Comme toutes ces logiques sont complètement fausses dans la réalité, Millar va placer son récit dans un monde de fantasy, avec des super-pouvoirs ou leur plus proche équivalent, un monde dans lequel non seulement les balles peuvent contourner un angle quand cela vous arrange, ou tourner en cercle, ou encore on peut passer à travers une vitre sans se fracturer la face ; un monde dans lequel un bonheur presque parfait peut-être atteint quand on a renoncé à son humanité en tirant sur des cadavres et en repeignant du sang de ses ennemis le monde entier, un monde où le vrai bonheur peut être atteint en tuant tout le monde sauf peut-être un ou deux potes, qui vont sûrement vous adorer et vous faire encore plus confiance en se souvenant de la fois où vous avez massacré tous les autres.

En clair, Wanted est un film spectaculaire, fun, défoulatoire, mais il est profondément malsain, car il transmet une vision psychopathe du monde aux spectateurs qui ne seraient pas vaccinés, c'est à dire instruits de la manière dont le monde réel fonctionne et les adultes dévorent leurs enfants, à tous les sens du terme. Si vous êtes civilisé et pas trop amoché par la vie, vous pourrez sans danger vous exposer à ce qui ne sera à vos yeux que du cinéma ou une source de réflexion et de débat. Comme Kick Ass et Kings Men et tout ce que vous pourrez lire dans le magazine CLiNt, c'est à interdire aux moins de 18 ans ou à n'autoriser qu'à ceux qui sont capables de discuter un minimum de ce qu'ils ont vu et de la réalité. C'est le fait de pouvoir en parler qui fera la différence, et de nos jours, la liberté / faculté d'expression et les différences comptent énormément.

Sur l'image : 1080p 2.35:1, format original de 2:39 non respecté. Excellente : tous les détails fins y sont jusqu'au cil, même si par instant l'image est légèrement instable. Je ne sais pas si cette édition européenne est la meilleure du marché, mais elle est déjà à la hauteur. La profondeur de champ n'est pas exceptionnelle, les détails fins n'atteigne pas non plus la qualité maximale, qui donnerait l'impression que le téléviseur est une fenêtre ouverte sur l'action.

Sur le son : Anglais DTS HD MA. Excellent, mais là encore, nous ne sommes pas au maximum du HD MA, et il est possible que l'édition américaine soit encore meilleure, étant donné qu'en général les éditions françaises sont inférieures. L'immersion est très bonne, le spectacle est autant sur l'écran que dans les hauts-parleurs.

Sur les bonus : nombreux et a priori intéressants. Je n'ai pas eu le temps de les revoir ; je mettrais à jour ce post quand cela sera fait.

***

- Détails

- Écrit par David Sicé

Ici la page Amazon.fr du blu-ray anglais de la série Demons 2009 sous-titré anglais, pas de version française.

Demons (2009)

Diffusé en Angleterre à partir du 3 janvier 2009 sur ITV 1 UK.

Sorti en blu-ray anglais le 6 avril 2009 (multi-régions, image 1080/50i correcte à médiocre un peu bruitée, détails fins brouillés, artefacts de mouvement, anglais LPCM 2.0 réaliste faiblard, musique du générique frontale)

Diffusé en France à partir du 20 novembre 2009 sur TF6 FR.

De Johnny Capps, Julian Murphy et Peter Tabern ; avec Philip Glenister, Zoë Tapper, Christian Cooke, Holliday Grainger, Mackenzie Crook, Richard Wilson, Paul Vigrass, Saskia Wickham.

Pour adultes et adolescents.

Le jeune londonien Luke Rutherford découvre un beau matin dans sa cuisine qu'il a un parrain américain nommé Rupert Galvin. Celui-ci lui pose des questions étranges ("Est-ce que tu vois des choses ?") et insiste pour que Luke l'accompagne le soir-même pour une soirée qui commence par un concert de la jeune aveugle Mina Harker et se termine par la visite du quartier général du père de Luke, décédé en mission d'extermination des monstres. Car Luke n'est autre que le dernier des Van Helsing et à ce titre, il doit désormais combattre aux côtés de Galvin. Ruby, la meilleure amie de Luke, n'approuve pas.

***

Saison 1 (2009 - 6 épisodes) - Finale.

Demons S01E01: L'Âge des ténèbres (They Bite, ils mordent)

Demons S01E02: Les Anges du mal (The Whole Enchilada, la totale)

Demons S01E03: Tibbs (Saving Grace, la grâce rédemptrice / pour sauver Grace )

Demons S01E04: Les Liens du sang (Suckers, suceurs)

Demons S01E05: Vengeance (Smitten, conquis)

Demons S01E06: Crise de confiance (Nothing Like Nebraska, rien ne vaut le Nebraska)

***

Ici la page du forum Philippe-Ebly.fr consacrée à cette série télévisée.

***